|

|

Über den Vorgänger Pfarrer Gottfried Dümpelmann hatte ja im Vorjahr das

"Käseblättchen" in mehreren Ausgaben berichtet. Bei Dümpelmanns Nachfolger

Johann Daniel Müller (1763 bis 1815) dagegen kann man sich kürzer fassen.

Nur knapp sechs Jahre war er in Deilinghofen, das war die einzige Pfarrstelle,

die der in Voerde geborene Pfarrerssohn innehatte. Anders als bei Dümpelmann

wissen wir bei Müller nicht viel von seiner Theologie und

Frömmigkeitsausrichtung. Und trotzdem lohnt es sich zu schildern, was in

seiner Zeit gegen Ende des 17. Jahrhunderts in Deilinghofen geschah.

Zum Pfarrer ordiniert und eingeführt wurde Müller 28-jährig im Juli 1791,

nachdem er im Frühjahr nach Deilinghofen gekommen war. Spätestens mit seiner

Einführung bezog er das Alte Pastorat. Dieses besondere Haus war in der

Vakanzzeit vor Müllers Einzug von einem gewissen Johann Diedrich Lente bewacht

worden, der dafür auch vom Presbyterium bezahlt wurde (alle Einzelheiten

finden sich in: "Das Alte Pastorat in Deilinghofen und die dortigen Pfarrer

von 1765 bis 1834", Blätter zur Deilinghofer Kirchengeschichte, Heft 3, hg.

von F. Groth, P. Kramme, H. Vicariesmann und H. Korsch-Gerdes, Deilinghofen

1994, S. 132 bis 142).

Kurz nachdem unser Müller nach Deilinghofen kam, passierte im Frühjahr 1792

eine Katastrophe, die hier zu schildern ist und von der wir in schriftlichen

Quellen Zeugnisse haben: von dem Riesenbrand, der in diesem Jahr in

Deilinghofen ausbrach.

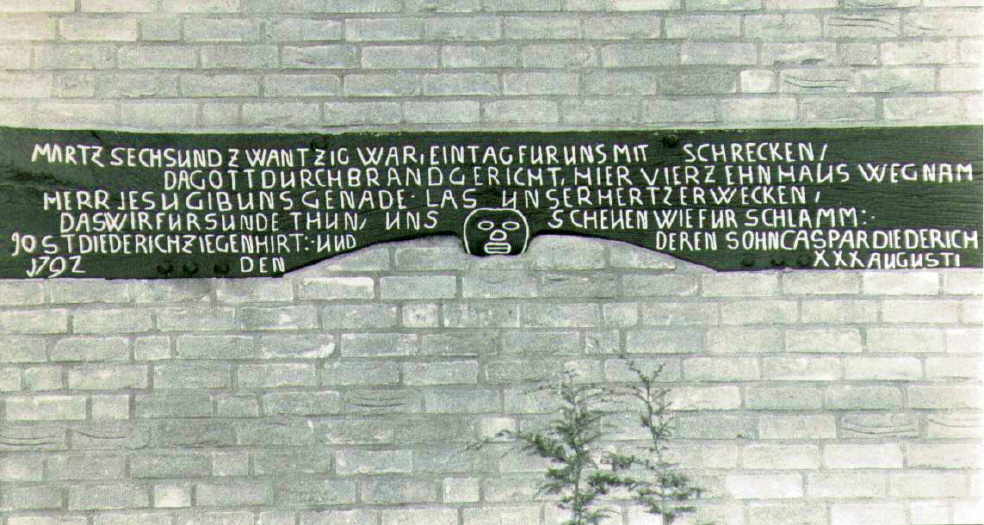

Davon gibt in eindrucksvoller Weise die in Deilinghofen zu sehende

Balkeninschrift Zeugnis, auf der man am Hause Ziegenhirt am Balver Weg lesen

kann:

"MARTZ SECHSUNDZWANTZIG WAR, EIN TAG FÜR UNS MIT SCHRECKEN /

DA GOTT DURCH BRANDGERICHT, HIER VIERZEHN HAUS WEGNAHM [/]

HERR JESU GIB UNS GENADE LAS UNSER HERTZ ERWECKEN /

DAS WIR FUR SUNDE THUEN UNS SCHEUEN WIE FUR SCHLAMM:

JOST DIEDERICH ZIEGENHIRT : UND DEREN SOHN CASPAR DIEDERICH

1792 DEN XXX AUGUSTI".

Der 26. März 1792 also war der Tag mit Schrecken, als Flammen 26 Häuser im

Dorf verzehrten; und das Gebet der Ziegenhirts lautet:

"Herr Jesu, gib Gnade, lass unser Herz erwecken, dass wir für Sünde-Tun uns

scheuen wie für Schlamm". Das schrieben im gleichen Jahr am 30. August

Ziegenhirt sen. und jun. wohl angesichts des dann neu errichteten Hauses.

In seiner Autobiographie "Abendglockentöne" beschreibt der aus Iserlohn

stammende Pfarrer und spätere Professor der Theologie und Oberhofprediger

Gerhard Friedrich Abraham Strauß (vgl. zu dessen Leben sehr anschaulich im

Internet

www.gerhard-friedrich-abraham-strauss.de),

dass er als einschneidende Kindheitserinnerung genau den 26. März 1792 nicht

vergessen könne. Da war er ein gerade fünfjähriges Kind und wohnte im

Pfarrhaus seines Vaters

Johann Abraham Strauß in der Iserlohner

Altstadt in der Hardtstraße (Vater Strauß war ja, wie im "Käseblättchen" schon

vorkam, als Pfarrer engstens verbunden mit seinem Busenfreund Pfarrer

Dümpelmann aus Deilinghofens Altem Pastorat). Just zur gleichen Zeit, als in

Deilinghofen das Riesenfeuer wütete, brach die Krankheit der Blattern bei dem

kleinen Jungen aus, und er schildert sein Leiden des schlimmen

Krankheitsausbruchs in den Glockentönen (in der Originalschreibweise) so:

"Es war 1792 am Vorabend des Tages, an dem das Dorf Deilinghofen abbrannte.

Die Bevölkerung von Iserlohn strömte zu dem Hahrhügel, um die Feuersbrunst aus

der Ferne zu beobachten. Die Magd nahm mich auch mit, mußte mich aber bald

zurückbringen, da ich über Unwohlsein klagte. Ich weiß nur, daß ich mich

hernach vor die kleine Thür auf einen Schemel setzte, das Zuströmen der Menge

ansah und nach und nach in den peinlichsten Zustand gerieth, der in Kopfweh,

und einem dumpfen, unleidlichen Drängen der ganzen körperlichen Tätigkeit in

die Haut bestand, in welchem mir war, als wollte das Blut und alle Säfte aus

den Poren heraus."

So schlimm das Unglück war, so hatte der noch "neue" Deilinghofer Pastor

Müller gottlob nach diesem Feuer keine Beerdigungen zu halten. Das Kirchenbuch

belegt, dass bei dem Brand Menschenleben wohl nicht zu Schaden gekommen waren

- ganz im Gegensatz zu einem Brand 1740 bei Schulte-Riemkes.

Vermutlich aufgrund dieser Brandkatastrophe von 1792 wurden noch in Pastor

Müllers Zeiten Lehren für die Zukunft daraus gezogen: Deilinghofen erhielt im

Jahre 1794 seine erste Feuerspritze - sozusagen der 'richtige' Anfang des

Feuerwehrwesens im Ort. Am 22.Juli 1794 schrieb dazu das Landgericht Altena an

das Deilinghofer Presbyterium: Es "ist eine Feuerspritze überhaupt, für das

Dorf selbst sowohl, als auch für die Kirche insbesondere eine nützliche, und

nothwendige Sache, da das Dorf Deilinghofen, von Iserlohn der nächsten Stadt,

beynahe zwey Stunden entfernt ist, und also, bey Feuersgefahr die zur Rettung

erforderliche Spritze immer zu spät ankommen müßte". Nun brauchte man eine

Unterstellmöglichkeit für die erste Spritze.

Man

nahm das 'Leichenhaus' an der Kirche, womit nichts anderes gemeint ist als der

Vorbau, durch welchen man heute in die Stephanuskirche hineinkommt (vgl. dazu

links die Wikipedia-Abbildung; Artikel

https://de.wikipedia.org/wiki/Stephanuskirche_%28Hemer%29).

Umbaukosten entstanden, die man der 'Armenkasse' entnahm, und die einkommende

Pacht für dieses 'kommunale' Spritzenhaus sollte dann wieder der Armenfürsorge

zugutekommen: zwei Reichstaler pro Jahr. Doch zuerst ließ das Geld auf sich

warten, und schon im Jahre 1800 konnte man die Sache wieder zu den Akten

legen, da man ganz in der Nähe das erste `richtige' Spritzenhaus des Dorfes

gebaut hatte

Man

nahm das 'Leichenhaus' an der Kirche, womit nichts anderes gemeint ist als der

Vorbau, durch welchen man heute in die Stephanuskirche hineinkommt (vgl. dazu

links die Wikipedia-Abbildung; Artikel

https://de.wikipedia.org/wiki/Stephanuskirche_%28Hemer%29).

Umbaukosten entstanden, die man der 'Armenkasse' entnahm, und die einkommende

Pacht für dieses 'kommunale' Spritzenhaus sollte dann wieder der Armenfürsorge

zugutekommen: zwei Reichstaler pro Jahr. Doch zuerst ließ das Geld auf sich

warten, und schon im Jahre 1800 konnte man die Sache wieder zu den Akten

legen, da man ganz in der Nähe das erste `richtige' Spritzenhaus des Dorfes

gebaut hatte

Ein paar Wochen nach diesem schlimmen Brand stand für den jungen Pfarrer die

Hochzeit an. In unserem Kirchenbuch, Abteilung "Verzeichnis der Copulirten ab

1781", berichtete Pastor Müller in eigener Sache:

"1792 d. 22ten May Geh[eiratet] Joh. Dan. Müller, zeitlicher Prediger mit

Cathr. Mar. Feldhoff aus Langerfeld Gerichts Schwelm".

In seinem bemerkenswerten Forscherehrgeiz hat sich der sehr

Deilinghofen-kundige Heimatforscher Herbert Schulte (Iserlohn) die Mühe

gemacht, zusätzlich das Langerfelder Kirchenbuch zu bemühen, um

herauszubekommen, dass das Paar dort dreimal aufgeboten und am genannten

Termin eben am Wohnort der Braut (die eine Tochter des Langerfelder Kaufmanns

Johann Henrich Feldhoff war) getraut wurde.

Im Alten Pastorat wurde bald aus dem jungen Paar eine größer werdende Familie.

Ihnen wurde laut Kirchenbuch am "20.Januar 1793 um 2 Uhr morgens" der Sohn

Johann Carl Müller geschenkt, dann bereits ein Jahr später folgte der zweite

Sohn, der einjährig starb, schließlich als drittes in Deilinghofen geborenes

Kind "am 18.März 1796 morgens um 9 Uhr" Johanna Sophia Maria Müller. Den

zweiten Namen Sophia erhielt das Kind von ihrer Taufpatin "Jungfer Anna Sophia

v. d. Beck[e]" in Sundwig.

Insgesamt sollte dieser Pfarrer Müller zunächst in Deilinghofen und dann in

Langerfeld zwölf Kinder zeugen.

Wenn wir also in den 90er Jahren ins Alte Pastorat blicken, dann war dort

erstmals richtiges Familienleben mit Kinderlachen usw. zu finden, nachdem der

Vorgänger Dümpelmann als Junggeselle ja ohne Nachkommen geblieben war.

Und dann das Frappierende: Wegen "schwacher Brust" ging Müller nach etwa sechs

Jahren von Deilinghofen weg und war dann in Langerfeld - wie angedeutet -

vital genug, weitere weitere Kinder zu bekommen, und wirkte dort weit über ein

Jahrzehnt als Langerfelder Gastwirt.

Von dem zuvor Schwerstkranken, der nun wohl

doch wieder fit für eine zweite Karriere war, schreibt Friedrich Wilhelm Bauks

in seinem Westfälischen Pfarrerbuch, dass Müller eintrat "in das

Kaufmannsgeschäft seines Schwiegervaters", und er wirkte "dort als

Handelsmann, Weinschenker u[nd) Bäckereibesitzer", was der genannte Herbert

Schulte nach dem Langerfelder Kirchenbuch so bestätigt fand: Müller "übernahm

... eine Gastwirtschaft in Langerfeld". Schulte fand diesen Zusatz "Gastwirt"

erst bei den Geburtseintragungen der Müller-Kinder ab 1807, während zuvor in

den Kirchenbüchern bloß "Kaufmann" zu lesen ist.

Kaufmann und Gastwirt ist sogar untertrieben: dieser Mann mit dem

Durchschnittsnamen Müller war alles andere als ein Durchschnittstyp: Es gibt

eine heimatgeschichtliche Doktorarbeit von Günter Voigt (Bochum 1994), in der

unser Müller gewürdigt wird als eine kommunal hochwichtige Persönlichkeit und

als der erste Bürgermeiser von Langerfeld in den Jahren 1808 bis 1815.

Schließlich raffte eine Seuchte unsern Deilinghofer Ex-Pastor dahin: Johann

Daniel Müller starb im Alter von 52 Jahren am 3.Oktober 1815 - wie das

Langerfelder Kirchenbuch sagt - "als Eigentümer und Gastwirt an der Roten

Ruhr".